1月24日,猪年除夕,除了逆行武汉的医疗队,上海交通大学医学院附属新华医院仍然有一支医疗队伍坚守在医院的前线——发热门诊。从SARS年到禽流感,从禽流感到新型冠状病毒肺炎疫情,上海医院的发热门诊制度久经考验,正承担着护佑城市的重任。

新华医院的发热门诊原是与肠道门诊合用一栋小楼,当疫情出现后,医院启动紧急预案,重新调配资源,将肠道门诊另迁他址。整个小楼均成为发热门诊,一楼是儿童发热门诊的入口,二楼是成人发热门诊的入口。发热门诊内设有收费、发药、影像X光、留观室等等,大墙上早发现、早报告、早隔离、早诊断、早治疗的标语醒目又清晰。

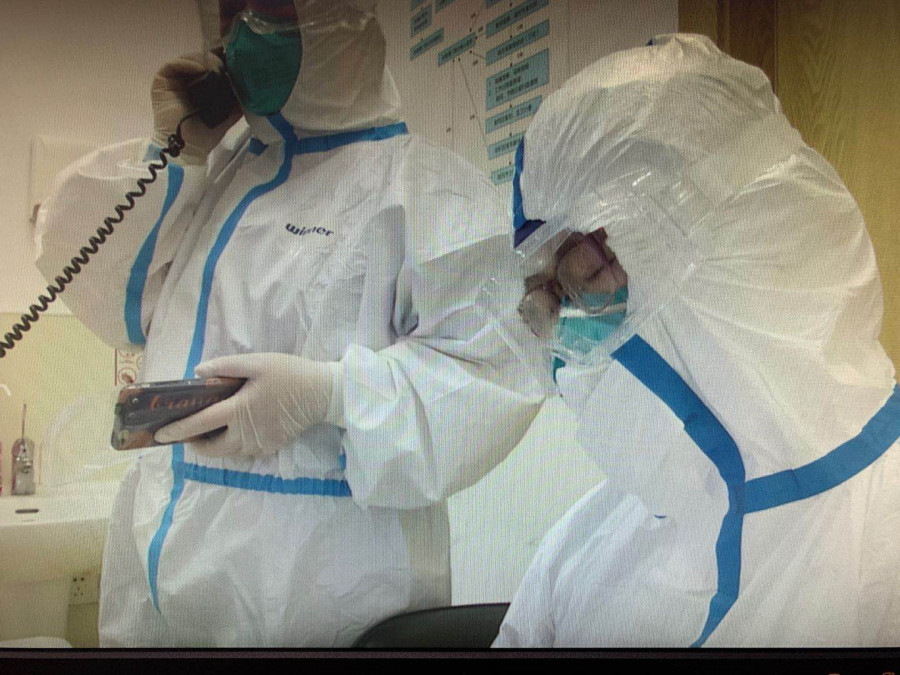

除夕日早8点,新华医院呼吸科副主任医师王妍敏来到这里上班,这个戴着红色眼镜的女医生对穿防护服没有任何的不习惯,可这副透明的护目镜却格外地别扭。就这样,她要待上24小时。由于医院防护服储备有限,发热门诊里的所有人,包括保洁阿姨都要省着用。他们尽量不喝水少吃饭,因为每一次喝水吃饭,他们都必须到半污染区脱下防护服,而防护服一旦脱下,就要作为医疗废弃物丢弃。

这两天病人陆续增多,很多去过或经过过武汉,并有症状的患者从发热预检处引导至发热门诊。新华医院呼吸科主任郭雪峰是院级专家组的组长,从19日起,他已经值守140多个小时了。最开始的几例发热患者,他都要亲自看过,即便是半夜里,发热门诊的医生也会频繁打电话给他,听取专家意见。

郭雪峰、王妍敏都是经历过非典和禽流感防控的医生,郭雪君说:“我们对发热门诊的流程已经非常熟悉了,按规范走就能渡过去。”王妍敏也已习惯了。得知她除夕值班,丈夫和她在医院对面吃了一顿年夜饭,他并没有太多的表示。王妍敏说:“习惯了呀!”

可眼镜套眼镜的窘况仍然不能让她习惯。下午,在专家远程会诊的间隙,她不断地闭着眼睛,想休息一下。她说:“一直在看病人、看片子、看报告、看流行病调查的流程……眼睛有点吃不消了!” 仅仅一个下午,发热门诊就接诊了10位左右的有武汉停留史的患者。

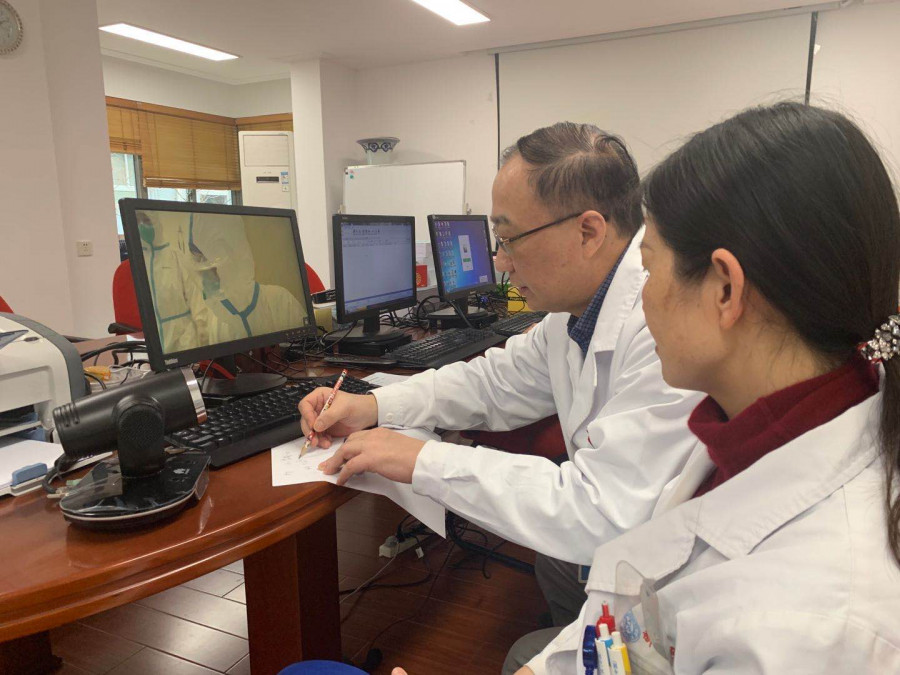

为了更大程度地保护医护人员,新华医院信息科在除夕上午紧急为发热门诊建立了一套远程会诊系统,专家组成员无需频繁进入诊区,就能参与会诊。下午2点半起,郭雪君就这样隔着屏幕与王妍敏一起会诊了这10位有武汉停留史的患者。王妍敏的声音和影像很清晰,她有好几次想挠一下防护眼镜里的眼镜,最终都忍住了。

发热门诊从小到大。医院不断调整着布局,并且给留观的患者寻找更舒适一点的地方。一部分患者还需要CT摄片,为了转运他们,新华医院后勤部门的能工巧匠临时用木箱子做了一个可移动地隔离推车,尽可能地减少传染。

更多的人在为这栋小楼的运作忙碌不已:医务部主任是俊凤、院感办主任钱嵘迅速对接疾控中心、卫健委各项信息,调度安排医疗事宜;资产管理部调动资源寻觅采购防护服、口罩,食堂准备着年夜饭。一切只为小楼能正常运转,而小楼里的人轮替着吃着年夜饭,他们说:“我们要快点吃才行,这样才来得及换人吃热的。”王妍敏说:“我们这24小时做什么都像打仗一样。”