建院62年的上海交通大学医学院附属新华医院,历史虽没有百年老院悠长,但她的发展是新中国发展的缩影,是改革开放的缩影,是中国共产党为人民谋幸福、为民族谋复兴的见证。

《追寻新华医院红色印迹专题》,重温新华发展的记忆,追寻红色印迹,给予新华人砥砺初心、赓续前行的力量,进一步传承和践行“爱民惠民,守护健康”的新华初心和使命。

“一切为了人民健康”的大爱与担当

——解读新华初心的“密码”

追寻新华医院红色印迹专题(十)

文 | 施敏

作为新中国成立后上海自行设计建设的第一家市级综合性教学医院,她自诞生之日起,始终心怀一个坚定的信念,那就是“一切为了人民健康”,这是一种超越了任何功利指向的目标。

有一些声音,常常在耳畔萦绕。

“既然要为人民群众服务,就要站得高,看得远,到发展相对落后的地区,到人口众多的地区去。”1957年,老院长曹裕丰的一句话让还在苦苦寻觅新院选址的创业者们把目光投向了上海城区东北部的榆林、杨浦地区,一家综合性医院即将落户的消息在周边居民的心底下播下了希望的种子。当这所医院一块砖、一块砖地长高的时候,人们就对她寄了很高的期望。一些无关的“左邻右舍”,也会风尘仆仆地来看望建设中医院,看一眼新中国成立后上海自行设计建造的大医院到底是什么模样。这段话仿佛一位长者,提醒着每位新华人,无论时光如何改变,无论世事如何变迁,我们都要始终保持医者本真,不忘初心。

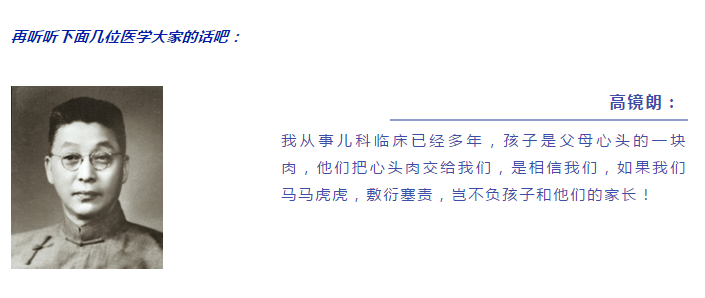

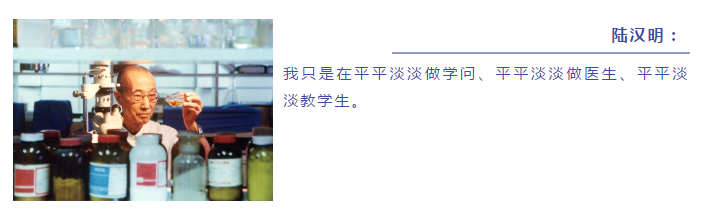

朴素的话语往往是发自肺腑的真言。有人说,“上天为了解除痛苦,准备了聪明的头脑;为了安抚饱经忧患之余还要负担额外的逆境,则准备了温柔的心肠与充满爱的双手,服待悲伤、匮乏与病痛中的人们……”新华的名医大家们坚持独立且深入的思考,努力去改变人类疾病的困境。

那是一个群星璀璨的年代,大师级人物层出不穷的年代。新华相册里那一排排身影,常常浮现在眼前,虽历经岁月淘漉,这些身影却愈发清晰。

新华创建之初,一大批已在各自领域享有威望的医学专家名医大家纷纷从当时的仁济、广慈、宏仁等调到这家新中国上海第一家自行建造的医院,担承起开拓者的重任。这群西装革履,气度不凡,深受西方医学教育濡染,甚至是从海外归来的医学大家,几乎没有犹豫,便响应国家的号召,关闭自己的诊所,放弃优渥的待遇,从上海繁华腹地徐汇、卢湾,风尘仆仆地来到大工厂林立、产业工人集聚的“下只角”。从战乱岁月到新中国百废待举的建设年代,献身祖国医学事业成为了当时这批医学精英的共同情怀。即使饱受肌肤折磨之痛,他们依旧不忘初心。这一大批名医,可谓新华的“火种”,在治病救人的同时,扛起教书育人的神圣使命。二医儿科的种子,就是发端于上海新华,如今已结果于神州大地。

在新华,还有还有许许多多普通医者,他们坚守在看似普通的岗位,却获得了广大公众的认可。这种做事风格在新华已经成为习惯,在他们看来,“做得多”远远比“说得多”重要。

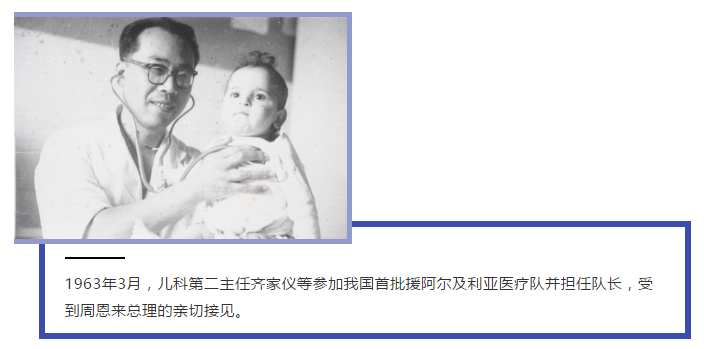

还有一串串步履稳重的脚印,演绎着新华的大爱与担当。

从此,新华人的足迹遍布万里之遥的摩洛哥、邻国老挝和我国云南、新疆、西藏等地。优质资源奉献社会,新华人实实在在扎根在援建地区,助力新疆喀什二院、西藏日喀则人民医院“创三甲”,全面负责崇明三级医院创建工作,成就了大型公立医院援建县级医疗中心的优秀范例。哪里有需要,哪里就有新华人的身影。新华人以饱满的热情,以自己的实际行动回答了什么是奉献,诠释着新华人的大爱与担当。

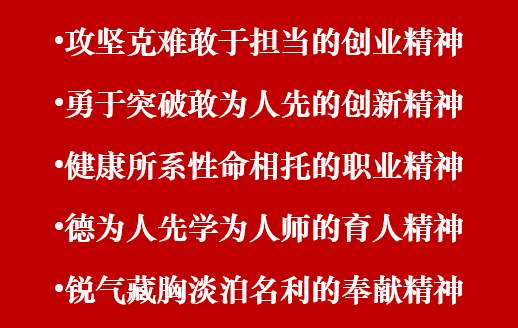

对于新华而言,正是这些让人铭记于心的声音、敢为人先的身影、彰显担当的足迹以及打动人心的温暖,折射出新华创业人身上那些不可磨灭的精神元素:

有人来,有人往,一年、一年,一代、一代,渐渐走出一条属于新华的独特道路,从来没有什么喧嚣,如果说有自豪也都是藏在新华人的心里。就这样自然而然,水到渠成,所有人都觉得,这就是新华的一个印记,这就是新华的一种传承。沿着历史发展的脉络溯源追寻,就能看清当代新华从哪里来、到哪里去的前进轨迹,这是新华精神传承发展的轨迹。

几十年的探索、几十年的奋斗、几十年的积累,在新的起点上迈步征程,我们更多了一份坚定自信,多了一份睿智从容。

日月不淹,春秋代续。历史的荣耀凝结着一代代先贤的心血,未来的梦想承载着时代的重托。展望“十四五”,新华医院人将不忘初心,牢记使命,向着崭新的未来阔步前行。

来源:党委宣传部