9月29日上海市抗击新冠肺炎疫情表彰大会隆重举行,上海市抗击新冠肺炎疫情先进个人、上海市抗击新冠肺炎疫情先进集体和上海市优秀党员表彰名单公布。我院崔志磊、阮正上、朱升琦、王海嵘、核酸检测医疗队榜上有名。

光荣榜

上海市抗击新冠肺炎疫情先进个人

崔志磊 阮正上 朱升琦 王海嵘

上海市优秀共产党员

崔志磊

上海市抗击新冠肺炎疫情先进集体

上海交通大学医学院附属新华医院核酸检测医疗队

左起:朱升琦、王海嵘、阮正上、沈立松、崔志磊、刘立骏参加表彰大会

崔志磊

上海市抗击新冠肺炎疫情先进个人、 上海市优秀共产党员

来自呼吸内科的主治医师崔志磊是上海第三批援鄂医疗队中的一员。崔志磊正值新婚,他推迟了婚假,毅然披上战袍,出征武汉。他说:我战斗在疫情的最前线,一切都是本职,一定不辱使命,展现新华人的责任担当和精神风貌!

一场恶战,阻击一个共同的敌人

2020年1月23日,武汉封城,新冠肺炎疫情呈爆发态势,急需大量医护人员驰援武汉,崔志磊作为一名呼吸危重症专业医生,又是一名中共党员,当天就毫不犹豫报名参加上海市援鄂医疗队。

“我知道你会报名参加,家里有我在,在前线保护好自己”。

妻子李玮心里纵然不舍,但还是坚定地支持崔志磊的决定,在上海顾好小家,让他安心随队出征。

这是崔志磊第一次踏入武汉,上海市第3批援鄂医疗队由来自上海市48家医院,共148名队员组成。一场恶战,阻击一个共同的敌人:新冠病毒肺炎。抵达武汉当晚,医疗队就召开会议,分为若干小组,强调组织工作纪律,尽快对接,熟悉战况,立刻进入战斗状态。

生命脆弱,但是我们从未放弃

崔志磊工作所在的武汉三院重症监护病房是由急诊抢救室改建的,并不是负压病房。进行有创操作时,比如气管插管,气管切开等,操作风险很高,在操作过程中稍有不慎就可能会被病毒感染。病毒看不见摸不着,在病毒面前人类很脆弱,每次进入病区都是游走在危险的边缘,全套防护不能有任何漏洞,只有保护好自己,才能救治更多的病人。

武汉三院光谷院区平时以收治外科手术病人为主,大部分人都不需要吸氧。疫情期间成为新冠肺炎定点医院,最多时收治600余位病人,大部分病人的氧饱和度不到90%,几乎所有的病人都需要吸氧。当时的氧供系统远远不能满足病人的需要,只能靠氧气瓶维持。崔志磊所在的医疗队经过与武汉新冠肺炎指挥部紧急协调,仅用72小时就建立新的氧供系统,为抢救病人提供了设施保障。

刚到武汉三院的前几天,很多危重患者的氧饱和度在60%-70%之间,这是一个非常危险的信号,病人随时可能有生命危险,经过一个多星期的强化治疗,有一半的患者氧饱和度提高到90%。把气理顺了,就有了更多的希望。好转的患者会用眼神和手势向医务人员表达感谢,来自患者的信任和支持对崔志磊来说最大的鼓励。

树立信心,关爱也是一剂良方

在危重病房心理调节很重要,对于新型冠状病毒,目前还没有特效药物,对明天的未知是最大的恐惧。患者如此,对医护人员来说也是一样。然而,我们不能向恐惧低头,虽然无法一击即中将病毒杀死,但依然可以通过对症治疗,营养支持,改善氧合等综合手段对抗病毒,自身免疫力提升了,也就有更多机会战胜病毒。

有一位患者因为消化困难,无法正常饮食,特殊时期医院营养科无法立即供应稀饭。崔志磊和团队协商后,由休息的医生在清洁区熬好稀饭,分装好,然后带入监护室,让患者吃上热腾腾的稀饭。医疗队曾收治一位103岁高龄患者,由于家属不能陪同,生活环境发生变化,老人感觉治疗没有希望,总是把吸氧管和监护设备拔掉,拒绝进食和口服药物。团队成立了专项关爱小组,陪老人聊天,帮助她通过手机视频与家属交流,鼓励她配合治疗,早日回归到家庭。慢慢地老人的话多了,对治疗有了信心,经过10余天的精心治疗,老人痊愈出院。

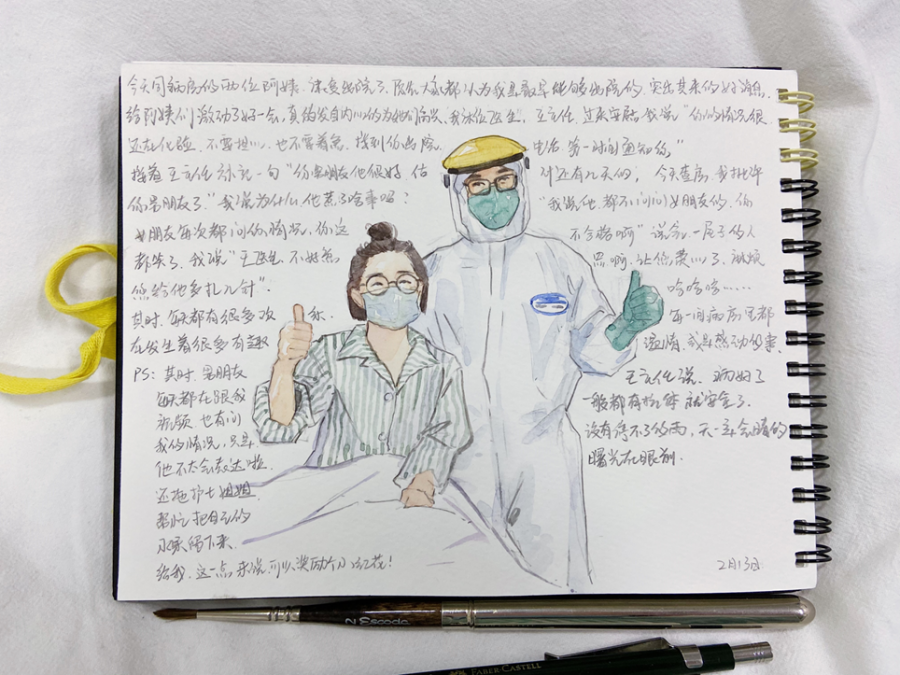

崔志磊爱人李玮创作的漫画

崔志磊说:“在武汉的55个日日夜夜,毕生难忘。与武汉同道共克时艰,与时间赛跑,与病毒较量,与死神博弈,取得了新冠肺炎抗击战的阶段性胜利。这是我人生宝贵的财富。舍小家,为大家,无悔当初的选择。”

妻子李玮说:“志磊出征时,我每天都会把心中的思念用文字和画笔在IPAD里记录下来。现在新郎官回家了,我的IPAD可以休息了。”

战疫归来的崔志磊回到自己温暖的小家,和爱人李玮团聚

阮正上

上海市抗击新冠肺炎疫情先进个人

2020年的1月24日,除夕夜5点,重症医学科阮正上,放下手中正在准备的年夜饭,匆匆告别母亲,来不及和太太、女儿说一声,就踏上了赴武汉的征程。

阮正上成为上海第一批支援武汉医疗队的队员,当夜从上海虹桥机场出发,大年初一凌晨抵达武汉,作为第一支到达武汉的国家医疗队,阮正上和他的134名队友,在武汉市金银潭医院奋战了整整68天。

当时的武汉,有很多的未知,未知的病毒,未知的情况。医疗队居住的是武汉万豪酒店,边上是一个非常有名的商圈,但这个昔日人流如织的商圈此刻也是悄无声息。

到达武汉后,阮正上与队员们经过短暂的休整就开始进行防护培训,当天晚上5点,医疗队抵达武汉金银潭医院的第一个夜班,阮正上主动请缨,面对着由外科病房匆忙改建的临时ICU、睡在走廊加床上的病人,尽管有着多年重症监护室工作经验,他仍倍感压力,成为人生中最难忘的一次夜班。

武汉市金银潭医院是这次疫情中的“风暴眼”。收治的都是确诊后转诊的危重患者,整个医院同样也是超负荷运转。除了面对重症患者,需要尽快了解病情,楼层房间的布局、信息系统操作界面都必须在短时间内快速熟悉起来,才能开医嘱写病史。至今回想起第一个夜班,阮医生仍觉得是从未有过的“战斗”。

阮正上所在医疗队接管的金银潭医院北三病区,90%以上的患者都在机械通气,因为改造的比较匆忙,许多ICU中的基础设备都缺乏,只有靠对讲机与外部沟通患者的病情。记得刚穿上防护服,戴好口罩、手套,真得有点喘不上气的感觉。首先是闷,其次是不能自由活动,不能深呼吸,护目镜容易起雾,看不清迎面走来的人员,说话全靠喊。防护服封闭性极强,有一位护士姐妹穿着防护服抢救患者后,整个鞋子从里往外都湿透了,能倒出水来。当时武汉是寒冬,为了避免交叉感染,病房里不开空调,开窗通风。精神上的高度紧张,加上寒冷的环境,对每一位医务人员的体力和毅力都是极大地考验。

1月27日,李克强总理在第一时间慰问金银潭医院的医务人员,给了他们极大地鼓舞,深切感受到不是一个人在抗疫,是14亿各族人民在同舟共济。远在上海的女儿也时刻牵记着抗疫一线的爸爸,她在给父亲的信中写道:爸爸,你在我眼里和心里,是一个不怕任何困难和挫折,用自己的热血融化冰冷病魔的大英雄!

是的,阮正上和他的队友们,用智慧做武器,用生命守护着生命。他们实施了ECMO,CRRT、床旁超声、机械通气等多项ICU技术,68天奋战金银潭,上海医疗队累计收治患者170例,收治(危)重型患者123例。累计治愈出院136例,总治愈率80%,其中治愈(危)重症患者89例,治愈率72.35%。

随着时间的推移,救治的患者中许多人病情有了好转,看到医生都伸出大拇指!一位早期经阮医生救治过的老先生,入院的时候呼吸机辅助通气,病情十分危重,经过大家的共同努力,最后康复出院,范老先生是赞不绝口,还特意嘱咐在上海的女儿专程给返沪的阮正上送来了锦旗。

“援鄂两个多月,是自己人生轨迹中一段不可磨灭、刻骨铭心的经历。”每当回忆起在武汉的经历,阮医生仍感慨万千。不善言语的他,写下了一首“坚信爱会赢”长诗:

这是一个温暖的世界……

我用爱心传递爱心

解开慢慢靠近你的死亡枷锁

我用生命点燃生命

看着患者像勇士一样再次站立!

……

朱升琦

上海市抗击新冠肺炎疫情先进个人

来自医院的朱升琦,是上海市第三批援鄂医疗队里为数不多的90后男护士。他是新华医院成人抢救室的副护士长,由于急诊工作的特殊性,他已经两年没和家人吃过年夜饭了,原本答应父母今年初三回家陪伴他们,可是,在报名参加援鄂医疗队之后,他不得不再次食言了。1月28日,他随队驰援武汉,进驻武汉第三医院光谷院区重症监护室。

到达武汉后,首先面临着当地医院床位紧张、物资缺乏,人手不足等种种困难,院内医护人员也早已疲惫不堪,医疗队的出现,无疑是雪中送炭,解了燃眉之急。作为一名长期在临床一线工作的护士,朱升琦和其他队友一起,迅速适应了监护室的环境和工作流程,多年急诊工作练就的沟通技巧和熟练的操作技能也让他很快赢得了患者们的信任。在三院战斗的55天里,他护理过和他年纪相当的小伙子,也护理过年逾百岁的老人,还护理过和他同为护士的武汉战友。“那个时候,每次我们为患者进行护理操作,他们看到我们防护服上写有上海的字眼时,都会竖起一个大拇指!”说到这里,朱升琦很是骄傲。

朱升琦(左一)在武汉三院护理危重患者

最难忘的是他在武汉三院的第一个夜班,当晚就经历了一次抢救。那是到了武汉的第三天深夜,当患者们都安静休息的时候,一台监护仪却发出刺耳的警报声,几分钟前刚刚巡视过的病人突然心跳呼吸骤停!朱升琦一边呼叫医生,一边为患者进行心肺复苏,“之前工作中就做过心肺复苏,虽然这次情况比较特殊,会有些担心,但是,我们没有别的选择。”遗憾的是,经过了半个多小时的抢救,奇迹没有发生。而此时的朱升琦,护目镜、眼镜镜片上已经全是呼出的雾气,内心是无比的疲惫。这是朱升琦第一次切身感受到病毒的威力,也不断警醒自己在后续的护理工作当中更加小心翼翼。

工作中的朱升琦,护目镜、眼镜镜片上已经全是呼出的雾气

虽然在武汉干的还是“老本行”,但他也面临新的挑战。“原来工作中的生活护理大多有家属和护工参与,但是到了武汉以后这些都是我们负责。”回想起第一次独自帮助患者清理排泄物、更换尿布时手忙脚乱的情形,这位90后大男孩不由得苦笑着摇摇头。“后来跟着老师换的多了,很快就熟练了!”疫情最严峻的时候,朱升琦和上海九院的黄老师两个人负责12个患者的护理工作,一档班里,帮患者换尿布就达7、8次,被队友们戏称“勤奋的屎壳郎”。

作为小组里唯一一名男生,他也发扬着自己年纪轻、体力好的优势。每次医疗队分发物资,他都主动帮助队友们整理、送到到每人的房门口。遇到搭班的队友身体不舒服时,他主动代班,以期让队友得到更好的休息。他还把上海后方寄来的物资与武汉的战友和患者分享,和他们建立起了深厚的沪鄂友谊!他表示“援鄂期间,我们也得到了武汉人民的照顾和关心,我们也应该让他们感受到“上海温度”。

“90后已经长大了,这一次该轮到我们挺身而出了,职责所在,幸不辱命。”回忆起支援武汉的日子,朱升琦表示,能参加这次抗疫战斗,是一份最珍贵的成长礼,也是一次终生难忘的人生经历。

王海嵘

上海市抗击新冠肺炎疫情先进个人

2020年,注定不同寻常。突如其来的新型冠状病毒感染肺炎疫情,给人们的生命安全带来了危险。1月22日,上海市卫健委发文组建第一支抗疫医疗队时,王海嵘当天就义无反顾地报名了。他是一名急诊医学科医生,也是急诊党支部书记,若要有人请战冲锋在前,他一定是那个排头兵。何况守好上海战疫的火线,他更觉得使命在肩。王海嵘的爱人也是一名共产党员,她对丈夫的决定表示坚决支持,尽管女儿即将面临中考,她一个人默默挑起了家中全部的担子。

他是王队长,医疗队中的暖心大白

2月2日,王海嵘随队进入上海市公共卫生临床中心应急病房。疫情就是命令,防控就是责任。这支临时组建起来的队伍立即投入到救治新冠肺炎病人临床一线工作中去。

“说不怕,那是不可能的。”王海嵘第一次进入病区的情形还记忆犹新。虽然已经严格按照流程穿好了隔离衣,但是当病房内特殊的气味飘进鼻尖的那一刻还是让王海嵘额头冒汗。“是不是隔离衣没有穿好?”“万一暴露了,后续该如何应对”……王海嵘赶紧让自己镇静下来,对病毒的诸多未知需要更谨慎。同时他也能深切体会到其他队员们所面临的心里压力。作为新华医院支援上海市公共卫生临床中心抗疫小分队的队长,同时也是负责一层楼的组长,他除了把自己管理好,还要时时关心、爱护团队其他成员,积极帮助他们克服在工作、生活中遇到的各种困难。

王海嵘在公共卫生临床中心,他还牵记着在医院发热门诊等疫情防控一线的同事,王海嵘将他在公卫总结的防控经验如穿脱隔离衣的注意事项、如何有效避免防护眼镜起雾在第一时间进行整理,并分享给在医院的同事。一条条实战经验,为驻守新华的战疫队员筑牢防线。

王海嵘(左)在查房中

他是王医生,治疗的每一处细节都在心上

王海嵘作为一名急诊医务工作者,深知“时间就是生命”,尽快制定出符合患者病情的治疗方案,就可以让患者早一天康复。初到应急病房,收治病人、撰写病史等住院医生的工作要王海嵘亲自完成,他一边干着“小医生”的活,一边梳理着“老医生”的思路。王海嵘发现来自湖北的患者居多,在查房时与患者的语言交流存在一定的障碍,为了更有效地收集患者病情和诉求,他根据新冠病毒感染的特点,优化了相关流程,设计了表单。内容包括睡眠、精神、有无咳嗽、是否头晕头痛、尿量如何等18个问题供患者勾选,力求在最短时间内有效地收集患者病情和诉求,有异常情况可以随时交给医生。王海嵘说“只有让医生随时了解患者病情,才有助于开展个性化的治疗。通过流程优化,能更好的了解患者病情的变化,还减少了医务人员的暴露风险,提高了查房的效率。”

王海嵘还筛选出医生们撰写的医学科普文章,通过扫二微码方式让患者阅读,可对患者进行有效有益的医学科普知识宣传,让健康教育工作走进隔离病房、走进患者心里。

患者小静创作的精美插画

他是王大哥,每一个受伤的心灵都想去呵护

隔离病房的环境相对封闭,缺乏娱乐和休闲活动,患者也不能主动参与新冠肺炎的诊疗过程,因此,很多患者对于能否战胜疾病缺乏信心,情绪低落,这样的负面情绪很容易在病房的患者中相互传播。王海嵘除了给患者进行心理疏导之外,还有意识地让一些性格较开朗、善于沟通的患者在力所能及的范围内辅助参与医疗过程。如请他作为该病房的组长,协助关心好其他患者。“临时组长”们会在平时注意观察病友的病情变化,并在医生查房时进行“汇报”,医生及时表扬和肯定他的善举。通过这样的互动措施,有效缓解了患者的悲观情绪,营造了和谐的病区氛围。

王海嵘在执行医疗救治任务过程中曾收到过一副精美的插画,一位穿着病号服的俏皮姑娘和穿着隔离衣的王海嵘笑盈盈地一起竖起了大拇指。这幅插画的作者小静是王海嵘诊治的一名患者。小静的母亲和男友都罹患新冠肺炎住在其他病区,因为不能见面,又担心彼此的病情,王海嵘每次查房都见她情绪低落,于是主动承担起他们之间通讯员的工作,在查房之余给他们传递彼此的消息和鼓励的话语。每当她得知家人情况有好转的消息时,常常开怀而笑,向医护人员伸出了大拇指,对自己的康复也信心百倍。经过悉心的治疗,小静和她的家人都已康复,出院时她赠送了王海嵘这幅插画,将这个温暖的画面定格在了画纸上。

王海嵘常说:“一名党员就是一面旗帜。新冠疫情终会过去,而医学的温度,将会成为医患间纽带,常留每个人的心间。”

上海交通大学医学院附属新华医院核酸检测医疗队

上海市抗击新冠肺炎疫情先进集体

两个多月前,外省市先后发生新冠疫情,新华医院检验科响应上海市卫健委的号召,紧急动员派驻科室核酸检测医疗队三名训练有素的临床基因扩增检验技术员,带着医疗设备和耗材物资火速增援当地医院进行新冠病毒核酸检测。三名医疗队员中,吴雯婷、黄忆磊两次参加援京、援疆医疗队的任务,实战经验丰富。他们在援京期间参与亲手搭建核酸扩增方舱实验室,在极短时间内迅速完成新实验室建设、新冠核酸检测性能验证和盲测。每日高强度工作,完成标本接收、灭活、信息录入、试剂准备、核酸的提取、扩增、报告审核,以及每日生物安全和高压消杀工作。队员们还担任了医疗队的试剂耗材管理员,进行实验室试剂与耗材的订购和出入库管理,确保检测工作得以顺利开展。援疆期间,吴雯婷、黄忆磊、陈铭三位医疗队员克服了当地医院实验室工作条件的艰苦,亲自动手组装全新的核酸提取仪和扩增仪,抱来冰块给仪器设备降温,常常结束一天工作脱掉防护服时浑身上下已经都湿透。最终援疆上海医疗小分队在三周内共完成了近7万人份标本的检测量,交出了一份完美的答卷。

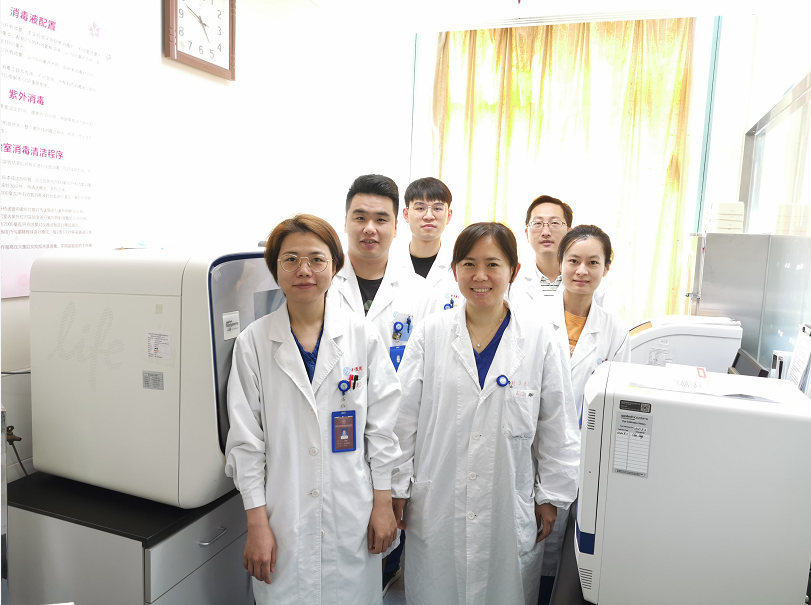

今年7月,新华核酸检测医疗队员(左起:陈铭 吴雯婷 黄忆磊)随上海医疗队赴外省市开展工作

随着复工复产的逐渐恢复,疫情防控进入常态化管理。由荣婷婷、王娟娟、陈峰等组成的检验科核酸检测医疗队大力开展新冠病毒核酸和抗体的检测工作。六月底前,在短短的十余天内,顺利完成全院所有工作人员、包括第三方派遣人员以及进修生、实习生的核酸检测,共计7000余份标本。

左起:吴雯婷 黄忆磊 陈铭 荣婷婷 陈峰 王娟娟队员们立足岗位,在院内开展好新冠病毒核酸和抗体的检测工作

面对抗击新冠这场没有硝烟的战斗,检验科核酸检测医疗队甘于奉献,众志成城,在抗疫第一线做出了突出贡献。

来源:党委宣传部 人力资源部